はじめに

「時間管理マトリックス」と「物流改善重要度フレームワーク」を知っていますか?

これらの特化したフレームワークを活用することで、物流の日々の業務を革新的に改善できます。物流のプロフェッショナルとして、日々の業務の中で最も重要かつ緊急なタスクを識別し、優先順位を正確につけることができるようになります。

この記事では、これらのフレームワークの具体的な活用方法について詳しく解説します。物流のエキスパートが実践する戦略を学び、あなたのビジネスを次のレベルへと導きましょう!

重要なフレームワーク「時間管理マトリックス」を理解・活用しよう!

物流は、労働集約型の業務であり、物流改善の道のりはとても険しく、長いものです。

下記のブログにて、「なぜ?物流改善が進まない?物流コスト削減が実現できない?」を解説させていた

だきましたが、解決策として最も重要な一つの手法が、この「時間管理マトリックス」と「物流改善重要度フレームワーク」という二つのフレームワークの活用となります。

上記ブログでも前述させていただきましたが、物流改善が進まない理由があります。

簡単に説明すると、「物流改善を実行する人」と「日々の業務を行う人」が同一人材であるからです。

さらに、「物流改善に取組む時間が少ない傾向がある」「多くのプランを同時に進められない」という

ジレンマを抱えています。

そこで、重要な手法・フレームワーク「時間管理マトリックス」の理解・活用が必要となってきます。

ここでは、まず「時間管理マトリックス」の活用方法を説明させていただきます。

「時間管理マトリックス」概要とメリット

時間管理マトリックスは、別名「緊急性重要性のマトリックス」とも言われています。多くのタスクを、

緊急度・重要度という二つの縦横軸に分類して、マッピングします。それによって、優先順位の高いタス

クが浮き彫りにされます。

物流改善において、優先順位の高いタスクから取り組んでいくことは、非常に意味があり、成果に直結し

たタスクの実行により、「成果が出やすいタスク」の選択ができるという最大のメリットがあります。

また、逆に言うと「成果が出にくい不要なタスク」も認識できることとなります。

結論としては、前述した限られた「物流現場リソースの最適分配」ができることとなります。

物流改善の成功の為のフレームとして、「時間管理マトリックス」を活用する事は不可欠です。

「時間管理マトリックス」の実践方法

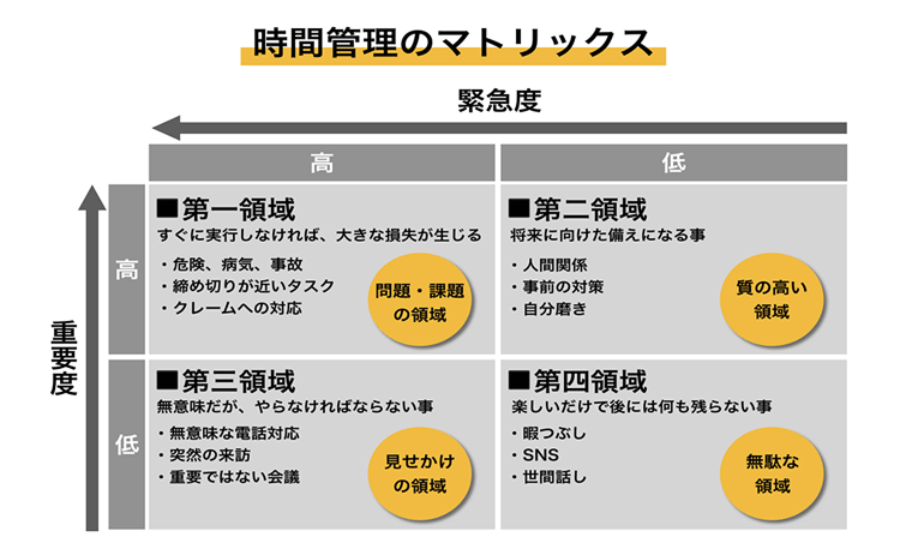

下記が具体的なマトリックス表です。

縦軸を「重要度」、横軸を「緊急度」として、タスクを分類していきます。

ここで重要な事は、重要度と緊急度の定義です。

*「時間管理マトリックス」での、重要度の定義とは?

そのタスクを実行した際の成果のインパクトの大きさが指標となります。物流改善であれば、コスト

改善や課題問題解決への貢献度の高さも評価となります。ちなみに、ここではこのタスク実行にお

けるリスクやコストなどは考えず、成果や貢献度のインパクトを指標としてください。

*「時間管理マトリックス」での、緊急度の定義とは?

そのタスクが時間的制約があるか?その時間的制約が短く、すぐ対応する必然性が高いかどうかが指

標となります。納期、時間的制約、クレームなどの対応も同じく時間的制約と考えてよいでしょう。

「時間管理マトリックス」の実例とフレームワーク活用方法

ここでは、下記の例を見ながら、フレームワークとしての活用方法を解説します。

緊急度と重要度をもとに、タスクを4つのマスにマッピングする事ができます。4つのマスには、それぞれ優先順位を決める上での、重要な意味があります。わかりやすく説明する為に、それぞれのマスに名前を付けていきます。

・第一領域:重要度が高く、緊急度が高い

・第二領域:重要度が高く、緊急度が低い

・第三領域:重要度が低く、緊急度が高い

・第四領域:重要度が低く、緊急度が低い

それでは、それぞれの領域毎に説明していきます。

【第一領域】問題・課題の領域

緊急度も重要度も高く、すぐに実行しなければ大きな損失が生じる恐れがあるため、本来ここは社長が行うべき領域なのかもしれません。

ですが、社長がこの領域ばかり扱っていると、経営のことを考える余裕がなくなってしまいます。

【第二領域】質の高い領域

緊急度は低いけれど重要度は高く、将来に向けた備えになるため、会社を経営するにあたっては最も重要な、経営者が一番扱うべき領域になります。

それと同時に、日頃はなかなか意識に上がってこず、また意識はしていてもつい先延ばしにしがちな、言わば「沈黙の領域」でもあります。

しかし、例えば権限移譲をすることができる人材を育てていく等、この領域にしっかりと向き合うことで、第一領域の問題はクリアされることが多くあります。

実は、MAS会議などの宿題といったものは、間違いなく【第二領域】の問題を扱っています。

それは、「沈黙の領域」だからこそ宿題にすることで、自分だけだとなかなか重い腰を上げられないことに緊急性を付けるためなのです。

つまり、この宿題=【第二領域】に向き合う時間を持てるかどうかで、今後の結果につながると言えま

【第三領域】見せかけの領域

緊急度は高いけれど重要度は低く、無意味だけれどやらなければならない事がこの領域に分けられます。

急な来客や電話、会議など、自分だけではなかなかコントロールしにくい事になるため、会社全体でコントロールできるような仕組みを作ることが大事になっていきます。

【第四領域】無駄な領域

緊急度も重要度も低く、楽しいだけで後には何も残らないことがこの領域に分けられます。

要するに、自分がやらなければ済む分野なのです。

「物流改善重要度フレームワーク」の 5種類の表について

物流改善の成功において、現在の状況をよく理解し、数多くある物流改善案(アイデア)の中から、どの

改善案を選択するのか?は、非常に重要な要素となります。

選択の為に重要なフレームワークとして、時間管理マトリックスを紹介してきましたが、物流改善に特化

した「物流改善重要度フレームワーク」を活用した改善パターン5種と、5種類の表について説明したいと思います。

重要な前提条件

「物流改善重要度フレームワーク」を使用する前に、まず事前に前述の「時間管理マトリックス」で重要タスクを抽出してください。

*注)1.時間管理マトリックス → 2.物流改善重要度フレームワーク の順となります。

5つの「物流改善重要度フレームワーク」表の選択

物流改善の目的に応じた表を選択してください。

ここでは、あまり深く考えず、直観で選んでくれても良いかと思います。

①コスト改善重視型

コスト改善の列を、優先して選択とするが、他の項目のSSとSについては、コスト改善の相関関係が強い場合は選択してください。

| 現場オペ改善 | コスト改善 | 人材関連 | 物流DX | 組織運営 | 差別化/戦略化 | |

| SS | ||||||

| S | ||||||

| A | ||||||

| B | ||||||

| C | ||||||

| D |

②現場オペレーション力向上重視型

現場オペレーション改善と組織運営の列を、優先して選択とするが、他の項目のSSとSについては、コスト改善の相関関係が強い場合は選択してください。

| 現場オペ改善 | コスト改善 | 人材関連 | 物流DX | 組織運営 | 差別化/戦略化 | |

| SS | ||||||

| S | ||||||

| A | ||||||

| B | ||||||

| C | ||||||

| D |

③コスト&現場力バランス型 *推奨

コスト改善と現場改善の列を、優先して選択とするが、他の項目のSSとSについては、コスト改善の相関関係が強い場合は選択してください。

| 現場オペ改善 | コスト改善 | 人材関連 | 物流DX | 組織運営 | 差別化/戦略化 | |

| SS | ||||||

| S | ||||||

| A | ||||||

| B | ||||||

| C | ||||||

| D |

④未来志向&物流戦略特化型

差別化/戦略化、物流DXの列を、優先して選択とするが、他の項目のSSとSについては、コスト改善の相関関係が強い場合は選択してください。

| 現場オペ改善 | コスト改善 | 人材関連 | 物流DX | 組織運営 | 差別化/戦略化 | |

| SS | ||||||

| S | ||||||

| A | ||||||

| B | ||||||

| C | ||||||

| D |

⑤物流DX重要型

物流DXの列を、優先して選択とするが、他の項目のSSとSについては、コスト改善の相関関係が強い場合は選択してください。

| 現場オペ改善 | コスト改善 | 人材関連 | 物流DX | 組織運営 | 差別化/戦略化 | |

| SS | ||||||

| S | ||||||

| A | ||||||

| B | ||||||

| C | ||||||

| D |

「物流改善重要度フレームワーク」の使用方法

「物流改善重要度フレームワーク」使用方法① タスクプロット

選択した「物流改善重要度フレームワーク」に沿って、物流改善案(アイデア)をプロットしてください。今回の例は「コスト&現場力バランス型」を選択しました。

| 現場オペ改善 | コスト改善 | 人材関連 | 物流DX | 組織運営 | 差別化/戦略化 | |

| SS | ・配送料交渉 | |||||

| S | ・入荷業務 簡素化 | ・梱包資材変更 | ・オリジナル資材検討 | |||

| A | ・送状印刷負荷削減 | ・伝発業務マ ニュアル作成 | ・動画マニュアルツール導入 | ・適切なスタッフ異動 | ・オリジナル資材表記変更 | |

| B | ・誤ピック改善 | ・光熱費削減 | ・新規派遣会社調査 | |||

| C | ||||||

| D |

初めは、優先順位ランクはあまり深く考えず、全てをの改善アイデアを置いた後に、ランクの調整をしてください。

「物流改善重要度フレームワーク」使用方法② タスク優先順位の調整

次に、選択した表のパターン型のガイドを見みながら、ポイント1,2,3に注意しながら行ってください。

ポイント1:「優先順位の高いカテゴリに該当する改善アイデア」を選択

優先順位の高いカテゴリに該当する改善アイデア」を選択して、全体の優先順位一覧を作成してください。太文字が最優先となります。今回の例は、現場オペ改善とコスト改善の列の優先順位が上がります。

優先①配送料交渉 優先②入荷業務簡素化

優先③梱包資材変更 優先④送状印刷負荷削減

優先⑤オリジナル資材検討 優先⑥伝発業務マニュアル作成

優先⑦動画マニュアルツール導入 優先⑧適切なスタッフ異動

優先⑨オリジナル資材表記変更

ポイント2:選択にこだわりすぎない

選択にこだわりすぎないことです。

何故なら、物流改善の多くは、複数の項目に重複する場合が多く、また相関関係にあります。この表を見ながら、相関関係を考えながら、選択していくスキルと経験を重ねていくことが重要です。

ポイント3:優先順位の低いタスクは、優先タスクから除外

優先順位の低いタスクは、優先タスクから除外するのをおすすめします。

多くのタスクを選択しても実行しなければ成果はでません。あまり欲張らずに、できる範囲の量を選択してください。

「物流改善重要度フレームワーク」使用方法③ タスクの権威付けと共有

ここまで、「物流改善重要度フレームワーク」表を活用して、物流改善案(アイデア)の選択をしてくれている皆様は、重要な事を認識し始めているかと思います。この「物流改善重要度フレームワーク」を活用する事の本質的な意義は、改善活動に意味・目的を持たせる事です。またその目的が改善活動メンバーに周知しやすくなる事です。

複数人で行う改善活動の成功は、そのプロジェクトがどんな目的や目標、意義をもって、プロジェクトを進めていくのかを、プロジェクトメンバーが共有できるのか?そして持続できるのか?に左右されます。積極的にこのプロセスを共有しましょう。それほど持続的な物流改善を組織で進めていくのは難易度が高いということです。

次のステップとして、この「物流改善重要度フレームワーク」を活用して、物流改善案(アイデア)の選択をし、実際の実行と成果を検証していくと、独自の物流改善プロセスを確立する事ができます。独自の物流改善プロセスの構築は、会社にって、また物流部門にとっての”貴重な資産”となります。

「時間管理マトリックス」と「物流改善重要度フレームワーク」活用方法

のまとめ

物流改善の成功確率を高めるため、物流改善を持続的に続けていくために必要な、「時間管理マトリックス」と「物流改善重要度フレームワーク」について解説してきましたが、いかかでしたでしょうか?参考になりましたでしょうか?

物流改善の道は険しく長いので、皆さんの物流改善の一助になれば、とてもうれしい限りです。

どちらも、数多くある物流改善タスクの中から、優先順位の高いタスクを抽出する為のフレームワークとなります。

一方で、物流改善タスク(=アイデア)が出てこない、タスク実行したが成果が出なくて困っている方もいらっしゃるかと思います。そんな皆様に、下記も参考にしてもらえると嬉しいです。

物流改善を体系的に整理して、包括的に、もっと具体的にしりたい方は、こちら。

そして、「コスト削減」の物流改善アイデアに特化して知りたい方は、こちら

私達、LogiGaden(ロジガーデン)では、

物流ノウハウや情報を発信する「物流ブログ」と、

良心価格で長く続けられる「物流コンサルティングサービス」を提供しています。

二つの取組みで、物流に携わる皆様のご支援ができるように努めてまいります!ので、何卒ご愛顧のほど、よろしくお願いします。